Pourquoi protéger les châteaux d’eau ?

Les châteaux d’eau méritent d’être protégés non seulement pour leur fonction utilitaire, mais aussi pour leur valeur patrimoniale et architecturale. En effet, bien avant d’être de simples structures de distribution d’eau, ils constituent des monuments anciens, témoins d’une époque révolue et d’un savoir-faire ingénieux. Leur conception, souvent attribuée à des architectes réputés, en fait des œuvres d’art et des symboles de l’évolution urbaine, renforçant ainsi l’importance de leur préservation pour les générations futures.

Les châteaux d’eau, véritables témoins de l’ingéniosité technique et architecturale, méritent d’être reconnus au titre des Monuments Historiques. Ce statut protégerait leur valeur patrimoniale en soulignant leur intérêt artistique, scientifique et technique. La reconnaissance comme monuments historiques engage une responsabilité commune entre propriétaires et État, garantissant leurs conservation, restauration et transmission. Ces édifices emblématiques, parfois méconnus, contribuent à la mémoire et au paysage culturel de la France, et leur protection renforcerait la stratégie de valorisation des patrimoines thématiques et du XXe siècle.

Jusqu’à une période assez récente, les protections attribuées à des châteaux d’eau n’étaient souvent dues qu’à des considérations annexes au bâtiment lui-même ou à son fonctionnement. Ainsi, le premier édifice protégé, celui de Houdan dans les Yvelines en 1889, doit-il cet honneur au fait qu’il était dissimulé dans une tour médiévale. Ou bien tristement, comme le château d’eau du chemin de fer du Lioran qui a été protégé car il était le dernier représentant des réservoirs qui jalonnaient cette ligne.

En complément de ces protections au titre des Monuments historiques et indépendamment d’elles deux labels peuvent signaler l’intérêt de certains châteaux d’eau.

En 2016 est créé le label Architecture contemporaine remarquable succédant au label Patrimoine du XXe siècle. Le label « Architecture contemporaine remarquable » est créé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ce label succède au label « Patrimoine du XXe siècle », créé en 1999 et désormais disparu. Il signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des Monuments historiques.

L’objectif poursuivi est de montrer l’intérêt de constructions récentes que tout un chacun peut habiter et fréquenter, de faire le lien entre le patrimoine ancien et la production architecturale actuelle, d’inciter à leur réutilisation en les adaptant aux attentes du citoyen (écologique, mémorielle, sociétale, économique…). (culture.gouv.fr)

En 2017, la Région Ile-de-France est la première (et pour le moment la seule) à avoir créé son label Patrimoine d’intérêt régional qu’elle réserve « aux bâtiments ou ensembles non protégés au titre des Monuments Historiques présentant un intérêt patrimonial avéré et représentatif pour la région ».

| Ville | Département | Adresse | Protection et Date | Photo | Histoire |

|---|---|---|---|---|---|

| Moulins | Allier (03) | 81 rue de Bourgogne | inscrit MH – 1932 |  | Conçu par l’ingénieur Leclerc lors de la réorganisation du réseau d’eau potable, cet édifice se distingue par ses baies cintrées ornées et son fronton décoré de motifs inspirés de la flore aquatique. |

| Pargues | Aube (10) | 3bis rue de l’orme | inscrit MH – 2011 |  | Construit entre 1901 et 1903 pour assurer l’approvisionnement en eau des abreuvoirs du village, le château d’eau, conçu par l’architecte Ludovic Sot, et son éolienne, modernisée en 1923, ont évolué avec le remplacement de la cuve d’origine par des réservoirs en béton dès 1911. |

| Troyes | Aube (10) | rue Louis-le-Clert | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2023 |  | L’intérêt du château d’eau des Hauts-Clos réside en premier lieu dans le haut degré de technicité mis en œuvre pour sa conception. A l’époque de son élaboration, cet ouvrage de génie civil répond efficacement à des besoins immédiats et doit également assurer l’approvisionnement des habitants, de la collectivité et des industries sur le long terme. |

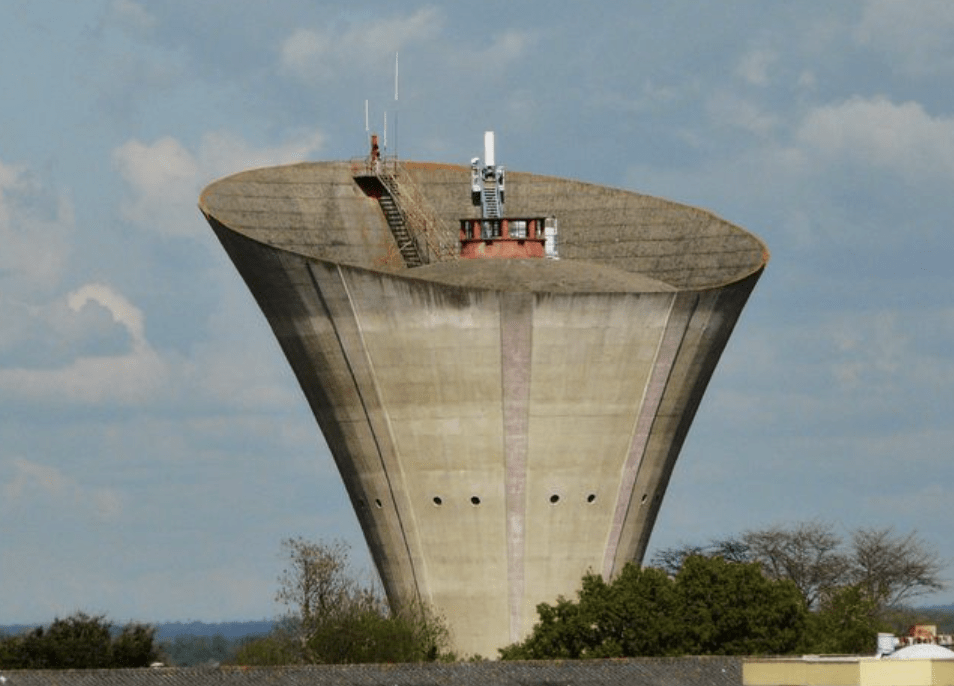

| Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône (13) | port pétrolier | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2000 |  | L’originalité de cet ensemble architectural, dont la double fonction associe vigie et réservoir d’eau, tient à la forme audacieuse de l’ensemble. Au-dessus du réservoir, traité comme un cône inversé, la tour vigie se hisse en forme de potence (ou « L » inversé). |

| Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | Palais Longchamp | classé MH – 1999 |  | Après 85 km de parcours, le canal de Durance, initié en 1839 par Franz Mayor de Montricher, alimente Marseille en eau et aboutit au palais Longchamp, conçu par Henry Espérandieu entre 1862 et 1869. Ce complexe architectural, organisé autour d’un château d’eau monumental, intègre une colonnade semi-circulaire reliant le musée des Beaux-Arts et le muséum d’histoire naturelle, et met en valeur l’eau à travers cascades, bassins et sculptures inspirées de la faune régionale, réalisées par des artistes parisiens et marseillais. |

| Caen | Calvados (14) | Place de la Justice | classé MH – 2011 |  | Conçue par Guy Pison, cette cité nouvelle intègre un réservoir d’eau au nord, dans un projet mené par Guillaume Guillet avec un marché couvert et un anneau circulaire. Construit en béton par René Sarger, l’ouvrage, commencé en 1957, connaît des retards et reste partiellement inachevé. |

| Hérouville-Saint-Clair | Calvados (14) | Avenue du Parc-Saint-André | inscrit MH – 2010 |  | Il s’agit d’une construction métallique datant de 1968 qui constitue un signal urbain dans la composition de la nouvelle ville. |

| Lisieux | Calvados (14) | Avenue Georges-Duval ; réservoir de l’Espérance | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2006 |  | Le château d’eau de Lisieux est construit en 1965 par l’architecte Georges Duval à l’est de la ville. Entièrement en béton, laissé brut, il se compose d’une demi-sphère posée, côté arrondi vers le bas, sur quatre poteaux en voiles de béton. Au centre un pilier rond traverse le réservoir et émerge sur le toit. |

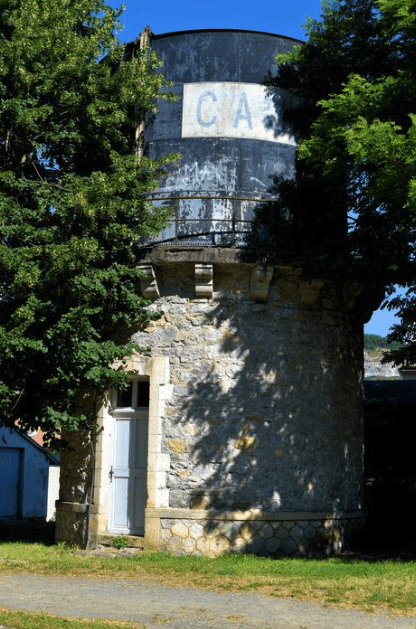

| Laveissière | Cantal (15) | Chemin de fer du Lioran | inscrit MH – 1992 |  | Construit entre 1898 et 1903 sur la ligne Figeac-Arvant, ce réservoir de gare suit un modèle type répété sur plusieurs sites et désaffecté après l’abandon de la vapeur. Il se compose d’une tour cylindrique en maçonnerie avec baies néo-romanes, surmontée d’une structure en bois protégeant une cuve métallique de 100 m³, et reste le dernier intact de la ligne. |

| Royan | Charente-Martime (17) | Avenue Louis Bouchet | Label Patrimoine remarquable du XXème siècle – 2021 |  | Après 1945, la reconstruction de Royan nécessita la création de nouveaux châteaux d’eau, dont celui de Belmont, construit à l’est de la ville sur demande du ministère de la Construction. En 1961, l’architecte Guillaume Gillet et l’ingénieur Henri Trezzini repensèrent son esthétique en intégrant une approche plastique et paysagère, illustrant une volonté d’harmoniser ces ouvrages fonctionnels avec leur environnement, dans la lignée d’un concours architectural lancé en 1939 sous la présidence d’Auguste Perret. |

| Royan | Charente-Martime (17) | Rue du phrase de Saint-Pierre | Label Patrimoine remarquable du XXème siècle – 2021 |  | Après 1945, la reconstruction de Royan nécessita de nouveaux châteaux d’eau sur les hauteurs périphériques, avec une attention particulière à leur qualité architecturale dans les années 1950. Déjà en 1939, un concours présidé par Auguste Perret visait à intégrer ces structures au paysage urbain. Alors que le château d’eau de Belmont était encore en construction, un autre concours fut lancé pour un réservoir à Saint-Pierre, où Guillaume Gillet proposa un projet similaire, sans succès. |

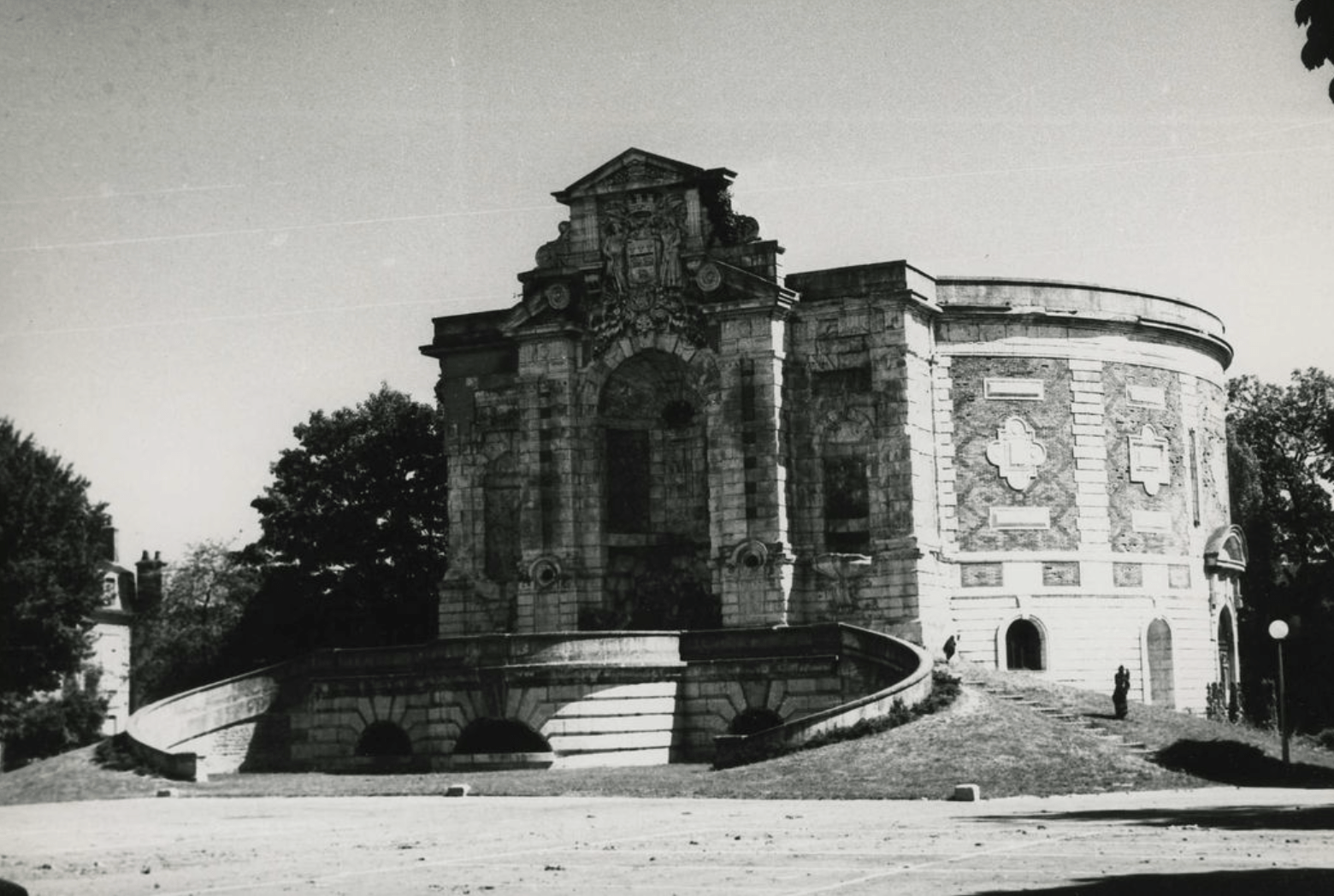

| Bourges | Cher (18) | Place Séraucourt | inscrit MH – 1975 |  | Cet ancien château d’eau a été conçu par l’architecte Albert Tissandier. L’ouvrage, mis en service en 1867, était alimenté par une usine de captage installée dans la vallée de l’Auron. Construit sur un plan circulaire, l’ouvrage s’insère dans une composition classique. Autrefois, il existait un bassin encadré par un grand escalier en fer à cheval qui conduisait à une fontaine abritée sous une grande niche concave. Cette grande niche est inscrite dans un avant-corps orné de piles surmontées d’un fronton décoré et de deux niches latérales. Le bassin et une partie de l’escalier ont été supprimés. L’accès à l’ancienne fontaine se fait par un talus gazonné. |

| Bourges | Cher (18) | Rue des Machereaux | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2019 |  | Le château d’eau culmine à près de 44 mètres de hauteur. Sa cuve, d’une capacité de 4000 m3 – la plus vaste de la ville – permet la distribution d’eau potable aux 30 000 habitants des quartiers Nord de Bourges. |

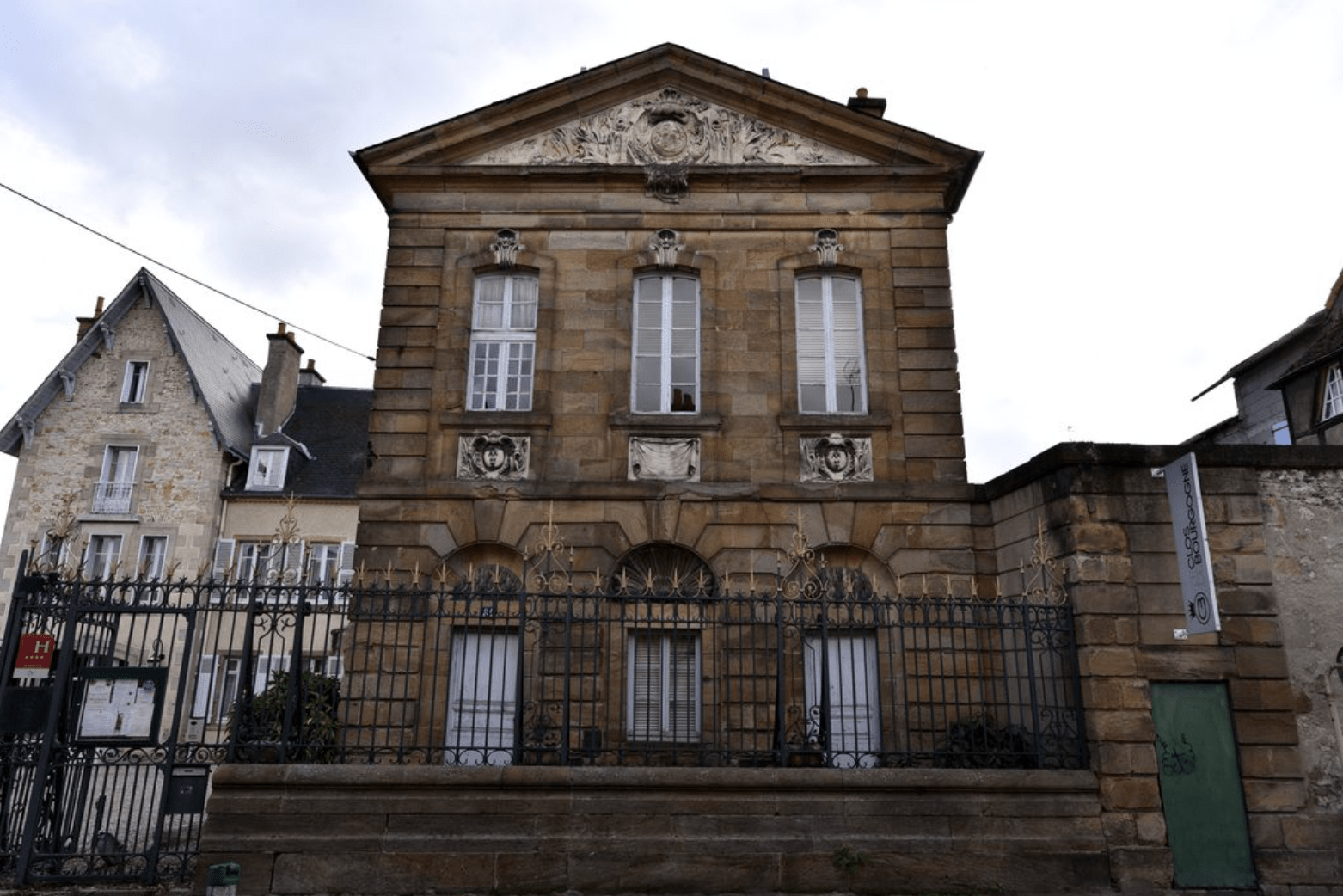

| Brives-la-Gaillarde | Corrèze (19) | Avenue du 14 juillet | inscrit MH – 1984 |  | En 1834, grâce au legs Majour, on fit établir un plan de distribution en ville de l’eau de la Corrèze au moyen d’un château d’eau, d’une machine élévatoire et d’un filtre naturel dans la zone de Guierle, au nord de la ville. Ce plan fut exécuté par M. Sauvage, entrepreneur. Du bâtiment de plan carré s’élève une tour semblable à un phare. Les ouvertures et les niveaux sont soulignés de moulures. |

| Boussac | Creuse (23) | 7 rue du château d’eau | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2021 |  | La création de nouveaux captages et la construction d’un nouveau réservoir d’une capacité de 400 m³ est décidée en 1930 afin d’améliorer le service public. Le nouveau château d’eau, terminé en 1935, est situé au sud-est du village : superposé à l’ancien réservoir, il est conçu par la Société auxiliaire d’Entreprises électriques et de Travaux publics (SAE). |

| Besançon | Doubs (25) | La source d’Arcier | inscrit MH – 1926 |  | |

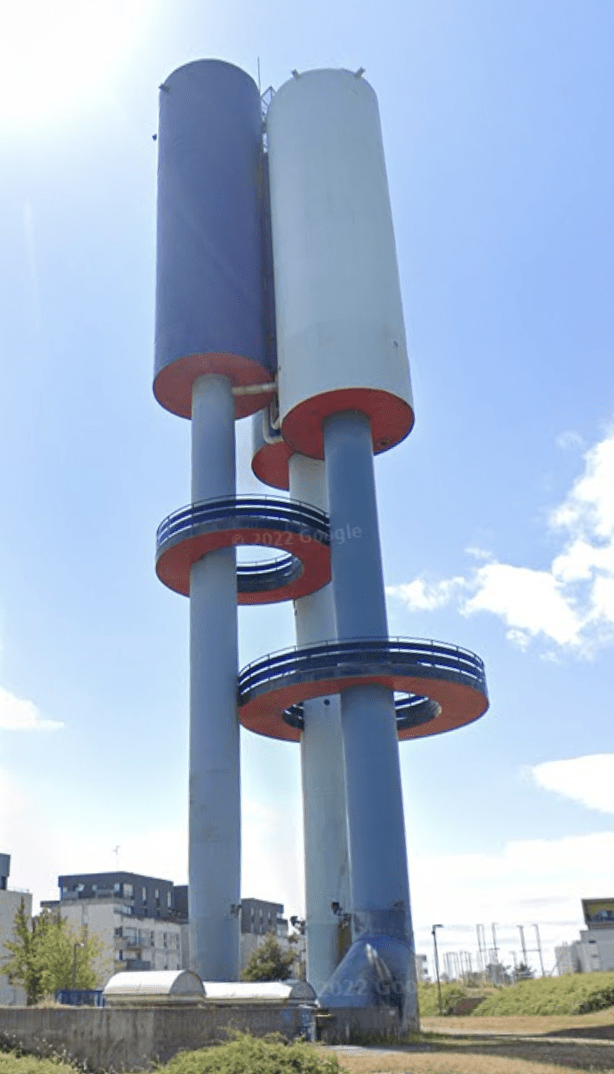

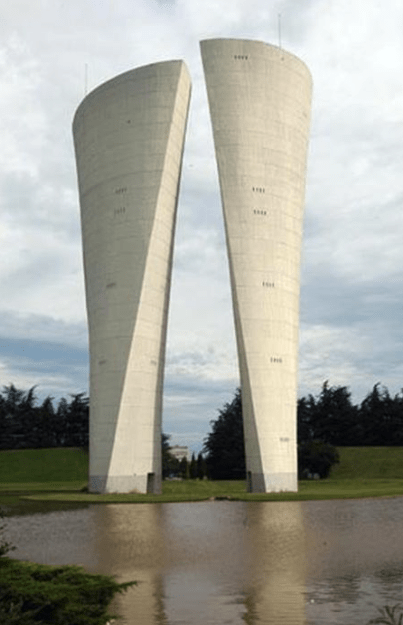

| Valence | Drôme (26) | Parc Jean Perdrix | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2003 |  | Le château d’eau de Valence est en réalité un double château d’eau composé de deux tours de 57 mètres de haut (réservoir A : 850 m3) et de 52 mètres de haut (réservoir B : 1990 m3). Les deux tours, construites en béton brut, ont une forme hyperboloïde et hélicoïdale. |

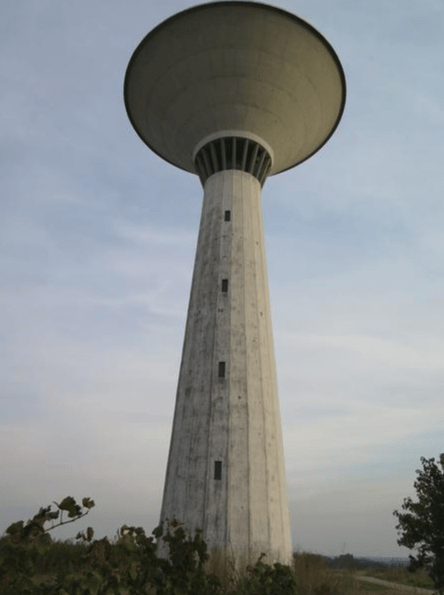

| Bouillargues | Gard (30) | Lieu-dit Amarine (l’) | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2015 |  | Guillaume Gillet (1912-1987) architecte spécialiste du béton armé dont plusieurs édifices sont protégés MH (dont l’église de Royan et l’église Saint-Joseph-Travailleur à Avignon) a construit de nombreux autres réservoirs : La Guérinière à Caen (Calvados), au Havre, la Chancellerie à Bourges, Belmont et Saint-Pierre à Royan, la Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret, enfin un dernier au Gabon. |

| Jonquières-Saint-Vincent | Gard (30) | Lieu-dit Boissière (la) | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2015 |  | Guillaume Gillet a repensé l’esthétique des châteaux d’eau, développant une approche plastique et paysagère pour ces ouvrages de génie civil, éminemment fonctionnels. |

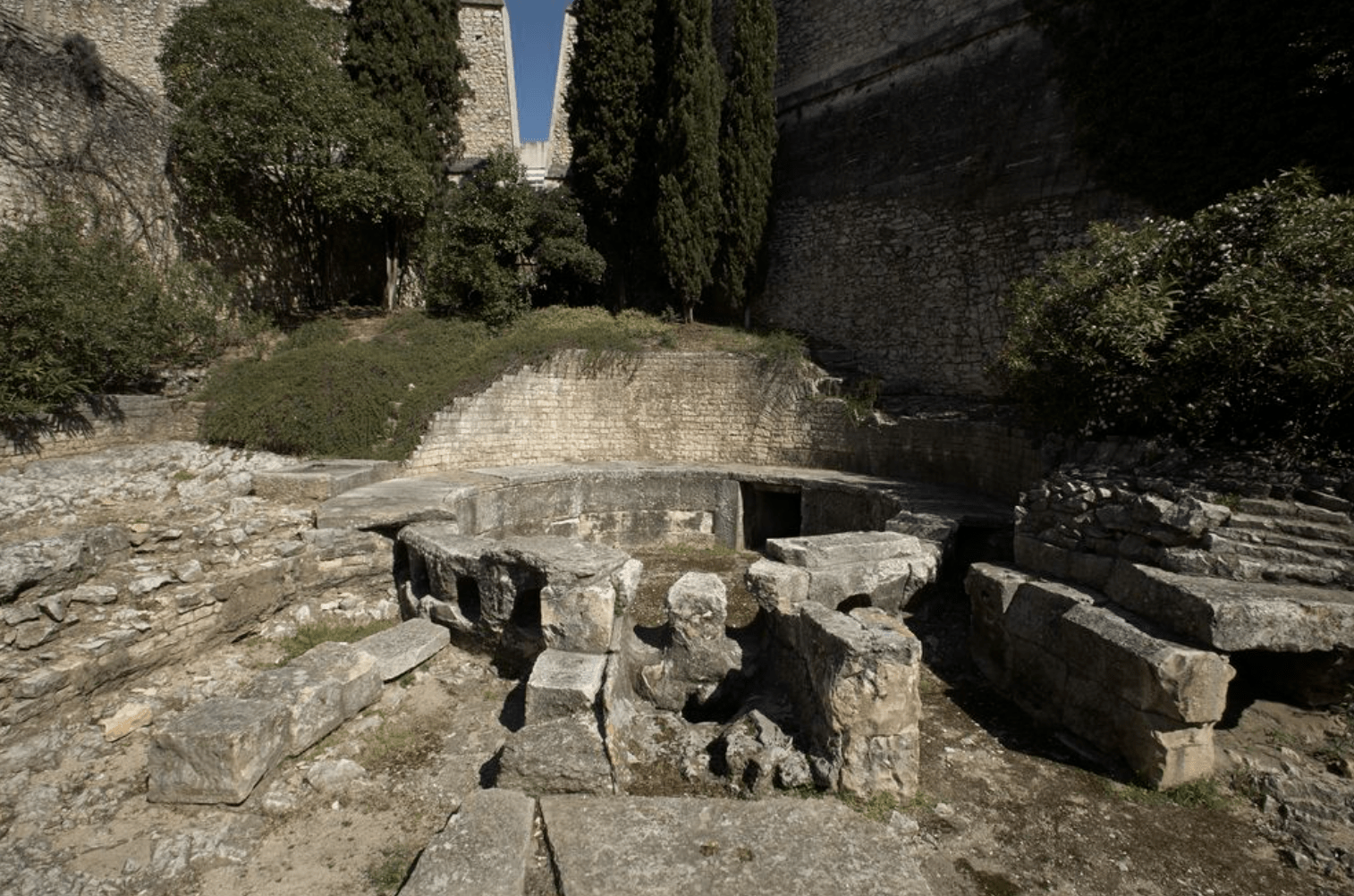

| Nîmes | Gard (30) | Castellum divisorium (gallo-romain) | classé MH – 1875 |  | Il s’agit d’un édifice de répartition des eaux, aboutissement à l’entrée de Nîmes de l’aqueduc qui, pendant 49 km achemine l’eau de l’Eure depuis Uzès, en passant par le pont du Gard. Il date de la première moitié du 1er siècle après Jésus et c’est l’un des rares exemples de ce type.Le 17 novembre 1852, le conseil municipal décide d’acquérir le site, propriété d’un M. Carbonnel.Par son aspect monumental, le castellum de Nîmes est comparable au nymphée qui constitue l’aboutissement de l’aqua Claudia, à Rome. |

| Redessan | Gard (30) | Lieu-dit Sallèles | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2015 |  | Situés sur les communes de Bouillargues, Jonquières-Saint-Vincent, Redessan et Saint-Gilles, ces réservoirs, appelés communément châteaux d’eau, sont élevés à proximité de stations de pompage. L’architecte reprend les principes de structure du château d’eau de Belmont à Royan. Le fût et la cuve sont cette fois-ci largement individualisés en deux cônes affrontés par leurs pointes et reliés uniquement par les fines poutrelles. |

| Saint-Gilles | Gard (30) | Lieu-dit La Demoiselle | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2015 |  | Situés sur les communes de Bouillargues, Jonquières-Saint-Vincent, Redessan et Saint-Gilles, ces réservoirs, appelés communément châteaux d’eau, sont élevés à proximité de stations de pompage. L’architecte reprend les principes de structure du château d’eau de Belmont à Royan. |

| Toulouse | Haute-Garonne (31) | 1 place Laganne | inscrit MH – 1987 |  | L’histoire du château d’eau Laganne débute en 1788 avec le legs de Charles Laganne pour alimenter Toulouse en eau, aboutissant en 1825 à la construction d’un édifice conçu par l’architecte Raynaud et l’entrepreneur Maurel, qui fonctionnera jusqu’à la fin du XIXe siècle avant d’être abandonné, puis réhabilité en 1971 en galerie d’exposition photographique sous l’impulsion de Jean Dieuzaide. |

| Toulouse | Haute-Garonne (31) | 134 route d’Espagne | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2017 |  | Construit en béton armé, son réservoir prend la forme d’un icosidodécaèdre (polyèdre semi-régulier) dont les faces sont constituées de 80 triangles équilatéraux. Le réservoir est porté par une colonne de plan décagonal ménageant un escalier hélicoïdal intérieur pour l’entretien de l’ouvrage. |

| Bordeaux | Gironde (33) | Ancien château d’eau de la Gare Saint-Jean | inscrit MH – 2018 |  | Le château d’eau de la gare de Saint-Jean fut construit entre 1854 et 1857par la Compagnie des chemins de fer du midi. Il était à proximité immédiate d’une rotonde d’entretien et de réparation des locomotives, ayant accueilli jusqu’à 32 machines. Au plus de l’activité, 1750 ouvriers ont travaillé sur ce site spécialisé dans la réparation des locomotives à vapeur et plus tard, des autorails. Ce château d’eau servait à l’alimentation en eau pour les pompiers. l’Activité du site a totalement cessé en 1994 laissant place à une friche industrielle. |

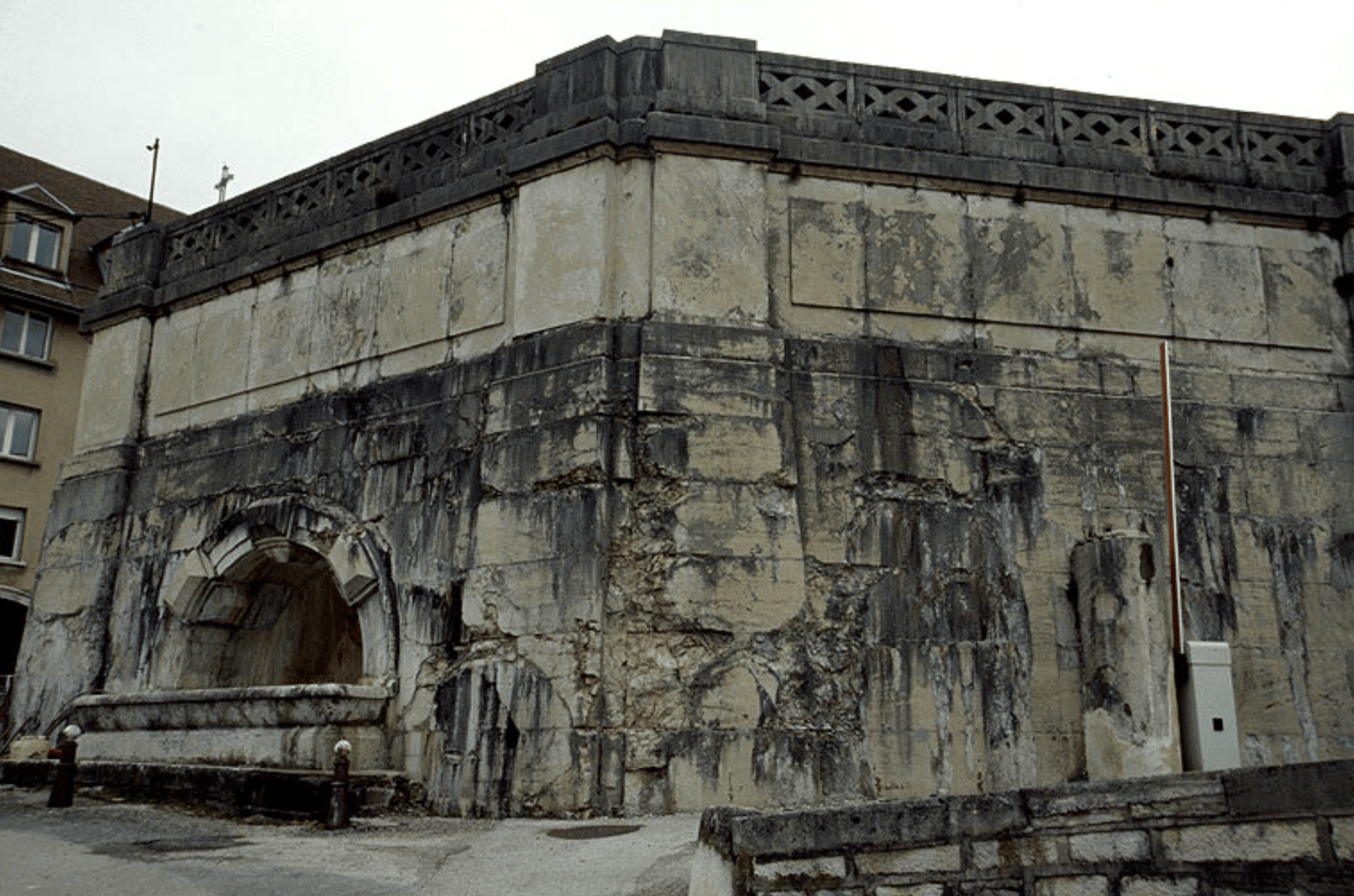

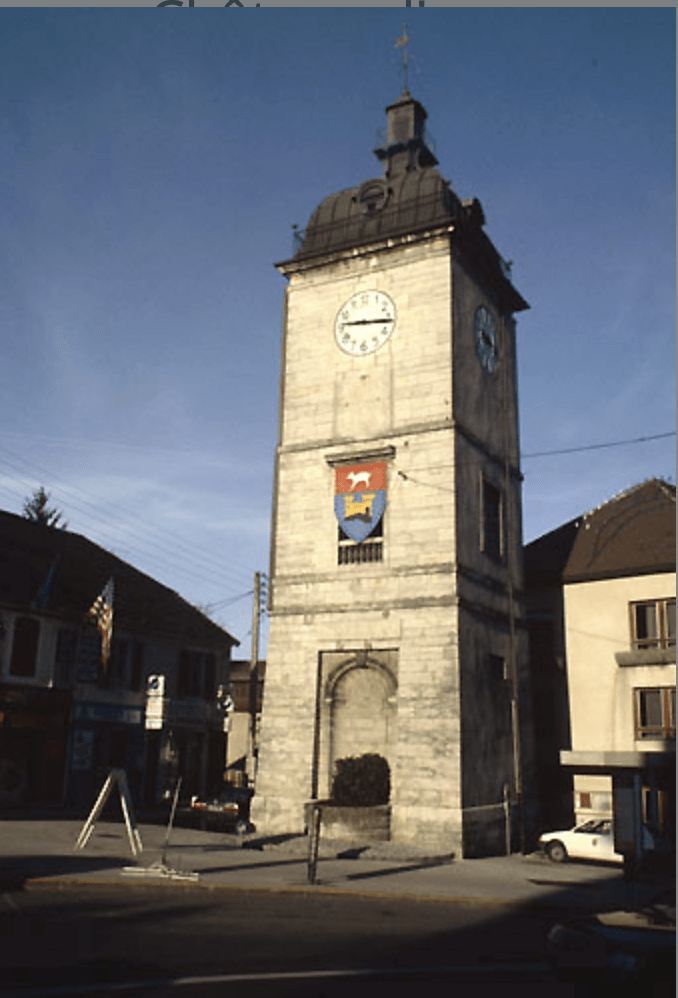

| Champagnole | Jura (39) | inscrit MH – 1990 |  | Château d’eau (cad. AC 88) : inscription par arrêté du 31 juillet 1990 | |

| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique (44) | Chemin des Mules. Château d’eau du Moulin du Pé | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2020 |  | Construction plutôt originale et novatrice pour l’époque, avec 4500 m3 de réservoirs, longueur de 23,20 mètres, largeur 35 mètres et une hauteur de 29 mètres. Les travaux engagés en mars 1955 sont achevés en 1956. |

| Orléans | Loiret (45) | Orléans-La Source | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2019 |  | Arretche (architecte) Louis |

| Orléans | Loiret (45) | 26 rue Chaude-Tuile | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2015 |  | Le réservoir de la rue de la Chaude-Tuile, pièce majeure de cet effort de modernisation du réseau hydraulique, est construit en trois tranches successives en 1946, 1949 et 1950, chacun des compartiments de conception similaire offrant une capacité de stockage de 7 000 m³. Implanté sur un talus, le réservoir surmonte également des ateliers, des magasins et des bureaux. |

| Carjac | Lot (46) | Gare de Carjac | inscrit MH partiellement – 2023 |  | La gare jalonne la ligne Cahors-Capdenac, construite en 1885 et mise en service en 1886 par la compagnie d’Orléans, et reflète certainement une production en série. Le bâtiment principal, d’un étage à trois travées, est accolé de deux ailes. La toiture débordante est soutenue par des consoles en fer. La halle de marchandises a été transformée en habitations. Un système de château d’eau alimente deux grus hydrauliques. |

| Valenciennes | Nord (59) | 4 rue Louis-Bracq | inscrit MH – 2012 |  | A la fin du 19ème siècle, la ville bénéficie d’un des réseaux de distribution d’eau les plus évolués de la France métropolitaine. En 1890-93, les faubourgs se développent rapidement et le problème de la distribution d’eau potable dans ces nouveaux quartiers se pose. En 1906, la municipalité décide la construction de deux nouveaux réservoirs, dont l’un dit « de la place verte ».L’architecte Paul Dusart et l’ingénieur E. Malaquin furent chargés du dessin et de la construction. L’objectif premier est l’augmentation du cubage ainsi que l’accroissement de la pression dans les canalisations afin d’alimenter les points les plus hauts de la ville mais également d’anciens quartiers mal desservis. Les travaux sont achevés en 1908. |

| Chamant | Oise (60) | Route du Dindon | inscrit MH – 1998 |  | Il s’agit du seul château d’eau métallique du nord de la France. Il est tout à fait caractéristique de l’architecture de fer du 19e siècle et on peut vraisemblablement en attribuer la réalisation à un des élèves de Gustave Eiffel, figure emblématique en ce domaine. Le château d’eau (30 m de hauteur) , situé en plein bois, est constitué d’une cuve en plaques de tôle boulonnées supportée par une infrastructure composée de six piliers en acier laminé, le tout surmonté d’un petit belvédère qui offre une superbe vue panoramique sur une partie de la forêt d’Halatte. Construit initialement, vers 1895, pour alimenter en eau une écurie de pur-sang appartenant au chocolatier Albert Menier, le château d’eau est devenu ensuite réservoir communal et demeure toujours en usage aujourd’hui. |

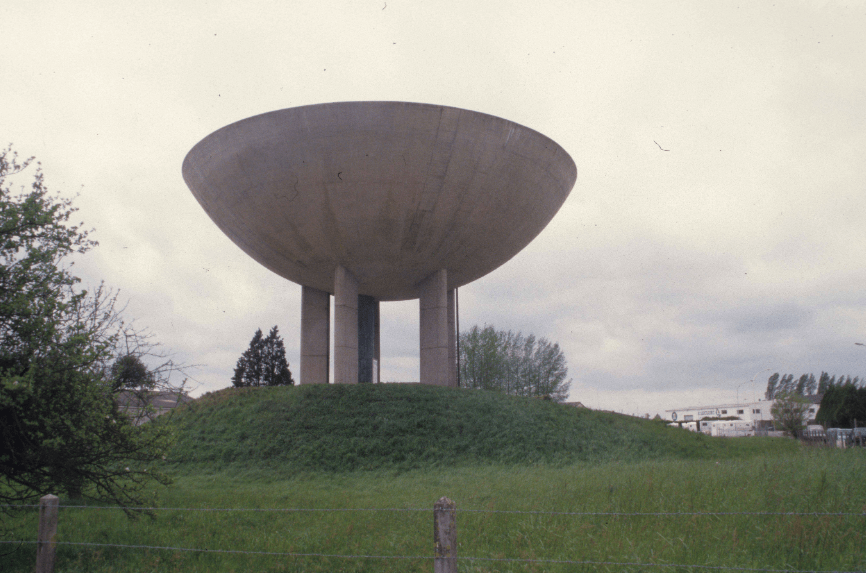

| Alençon | Orne (61) | Route d’Ecouves ; rue Lazare-Carnot | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2007 |  | Les trois réservoirs d’eau ont été conçus en 1964 par l’architecte Maurice Novarina associé à l’ingénieur Serge Ketoff. Ils sont construits en béton, en utilisant les coffrages pour réaliser des motifs de rayures sur la surface. Les réservoirs en béton cannelé, en forme de cône renversé, sont posés sur des hauts fûts, grâce à une structure de huit supports disposés en étoile. |

| Riom | Pyu-de-Dôme (63) | Place de la Fédération | inscrit MH – 1989 |  | Sous la Restauration, la ville construisit un château d’eau inachevé, orné de masques et destiné à honorer huit grands hommes du département, remplaçant l’ancienne Fontaine des Lignes. |

| Sélestat | Bas-Rhin (67) | Place du Général-de-Gaulle | inscrit MH – 1992 |  | Construit entre 1906 et 1907 par l’ingénieur Behr, ce château d’eau de 48 mètres en maçonnerie abrite un réservoir de 500 m³ et s’inspire du style néo-roman, avec un revêtement en briques jaunes et rouges. |

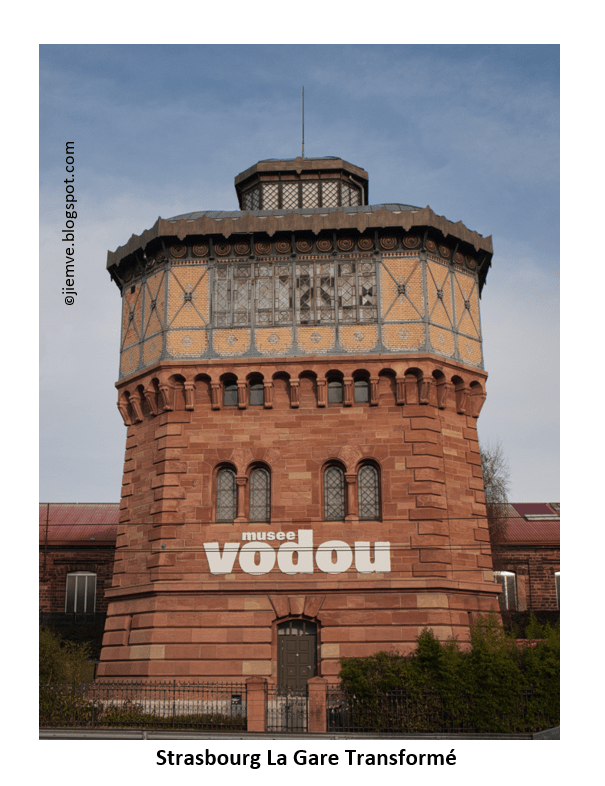

| Strasbourg | Bas-Rhin (67) | Rue de Koenigshoffen | inscrit MH – 1992 |  | Le château d’eau, construit dans le dernier quart du 19e siècle, renferme encore ses 4 cuves en acier. Gazette de l’Association sur le château d’eau de Strasbourg. |

| Colmar | Haut-Rhin (68) | Avenue Raymond Poincaré | Inscrit MH – 1993 Partiellement |  | Ce château d’eau, construit par l’architecte Victor Huen et l’ingénieur Henri Bruner de 1884 à 1886, est désaffecté depuis 1984. |

| Rouen | Seine-Maritime (76) | Quai de Boisguilbert | Inscrit MH – 1997 |  | Situé rive droite près du pont Guillaume le Conquérant, cet ensemble comprend un château d’eau/marégraphe en brique de 1885 conçu par Lucien Lefort, ainsi que deux hangars métalliques datant de 1900 et de l’après-1918, modifiés au fil du temps. |

| Houdan Le plus ancien château d’eau | Yvelines (78) | Château | classé MH – 1889 |  | |

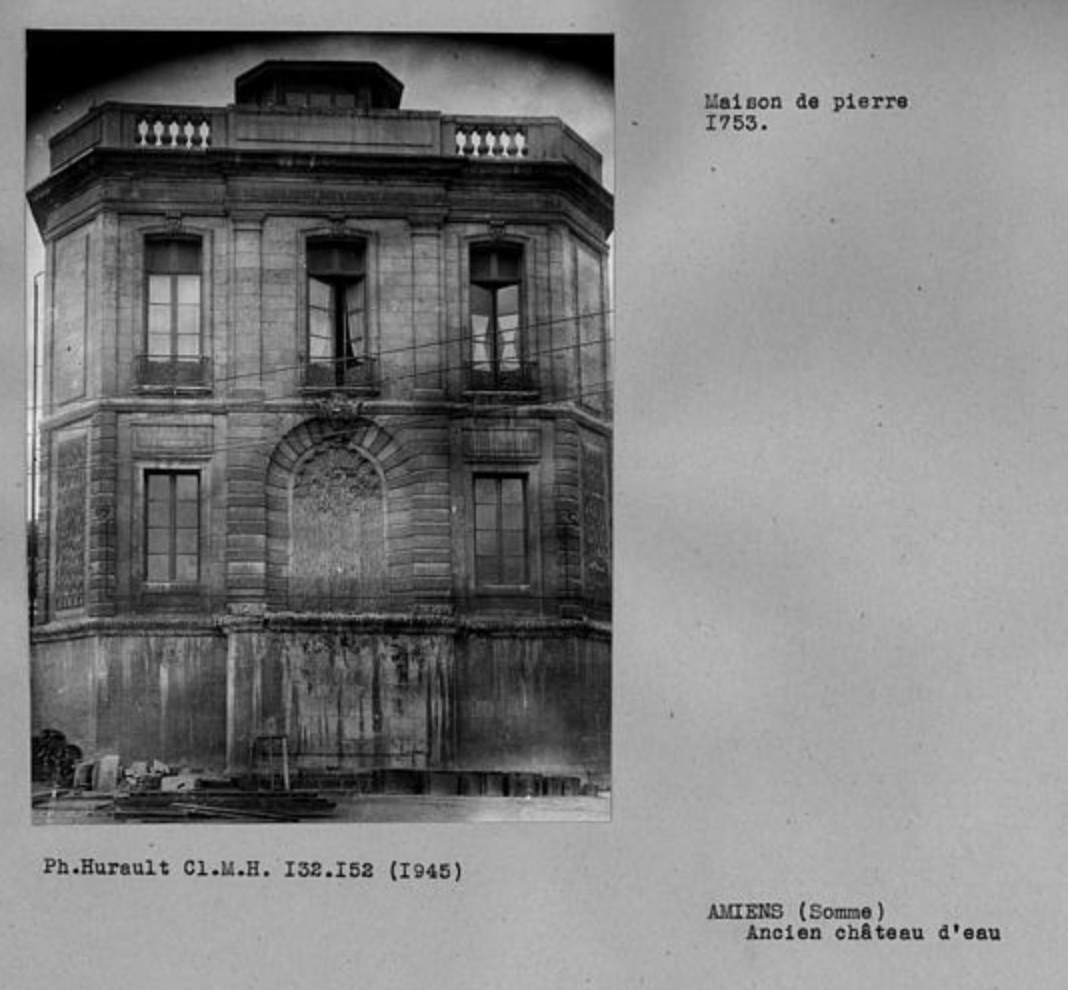

| Amiens | Somme (80) | Boulevard du Port d’Aval | inscrit MH – 2017 |  | Construit en 1751 par l’architecte Jumel-Riquier sur les préconisations de Bélidor, le château d’eau d’Amiens alimentait les fontaines publiques grâce à un système de vases communicants, avant d’être remplacé par l’usine Saint-Michel après 1865. |

| Bédarides | Vaucluse (84) | Place du Château d’eau | inscrit MH – 2001 |  | Décidé en 1855 et conçu par l’agent-voyer Goubert, ce château d’eau néoclassique octogonal, construit par Antoine Brunel, répartit l’eau du village et intègre fontaines et abreuvoirs sous arcades, surmontés d’une coupole ornée d’une boule. |

| Luçon | Vendée (85) | Avenue du Président-Wilson | classé MH 1992 |  | Construit entre 1912 et 1913 pour alimenter la caserne de cavalerie de Luçon, ce château d’eau de 500 m³, conçu par René Guinaudeau et J. Bardin, se distingue par son décor en céramique Art Nouveau tardif et sa structure en béton armé selon le système Hennebique. |

| Limoges | Haute-Vienne (87) | ZAC Beaubrueil | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2002 |  | Le château d’eau de Beaubreuil se démarque visuellement des autres châteaux d’eau par sa forme rectangulaire allongée, rappelant les donjons du Moyen Age et leur massivité. A l’instar des donjons, il ne possède que des petites baies, disposées en diagonale sur les façades principales, ou des baies oblongues étroites, disposées en alignement à la base (pour éclairer la salle des vannes) et au sommet. |

| Villebon-sur-Yvette | Essonne (91) | Lieu-dit La Plesse | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2024 |  | Le château d’eau qui s’inscrivent dans la continuité du travail mené par Serge Kétoff avec Maurice Novarina sur les châteaux d’eau d’Alençon, labellisé Architecture contemporaine remarquable et présentant des caractéristiques plastiques similaires. |

| Villejuif | Val-de-Marne (94) | 13 avenue du Président-Allende ; Réservoirs dits Les Flûtes | Patrimoine remarquable du XXe siècle – 2018 |  | Construit en 1993, le réservoir des « Flûtes », conçu par Jacques Charon, est une prouesse technique et architecturale composée de trois bouquets de cuves coniques, alliant monumentalité et intégration paysagère en Île-de-France. |

| Butry-sur-Oise | Val-d’Oise (95) | 10 rue de la Division Leclerc | Patrimoine d’Intérêt régional d’Ile-de-France |  | Le château d’eau de Butry, construit au XIXe siècle pour alimenter le « Château de Butry », est une élégante fabrique néoclassique en pierre et brique, inspirée des pompes à feu parisiennes, avec une salle des pompes voûtée et un réservoir cylindrique en tôles rivetées. |